2025-02-13

禹诚,周姗 高职观察 2025年02月04日 07:04 河北

一、职业教育全学程项目化课程开发设计思路

(一)全学程项目化课程开发的教育理论依据

职业教育全学程项目化课程开发结合了认知学习、有意义学习、建构主义、情境学习和“做中学”等多种教育理论,遵循学生职业成长和认知规律,强调以学习者为中心,强调真实的工作任务,强调以项目为教学单位。

美国心理学家布鲁纳的认知学习理论主要涉及“认知结构”“学科基本结构”和“发现学习”三个基本概念。布鲁纳认为,认知结构是指头脑中的知识经验系统,学习不是被动地形成刺激与反应的联结,而是按一定阶段的顺序形成和发展心理结构来形成认知结构,学习应该是主动地发现而形成认知结构的过程,是学习者个体能动地、有内驱力(动机)地、有兴趣地建构知识而不是被动地接受知识。在认知学习理论指导下,全学程项目化课程开发强调学生通过参与认知过程来感知学习,通过真实项目激发学生的学习兴趣、探究兴趣和职业兴趣。

美国心理学家奥苏伯尔提出以言语符号为媒介的有意义言语学习论。他认为同化是意义学习的心理机制,学生主体积极主动将新旧知识相互联系和作用的动态过程就是认知结构中新旧知识的“同化”过程。为了更好地促进新旧知识的意义的同化,奥苏伯尔提出先行组织者策略。该理论认为如果学生所学内容具有意义和相关性,学习效果会更好。全学程项目化课程开发通过让学生参与实际项目,使学习内容与现实应用相关联,提高学习的参与度和深度。

建构主义学习理论被视为“教育界的一场革命”,创始人是皮亚杰,后来在维果斯基的推动下得到完善。建构主义认为,学习是学生自己建构知识的过程,学习者根据自己的经验背景,对外部信息进行主动地选择、加工和处理。教师应该把学习者原有的知识经验作为新知识的生长点,引导学习者从原有的知识经验中,主动建构新的知识经验。在该理论指导下,全学程项目化课程开发强调突出学生中心,提倡学生通过实际项目的探索和实践建构知识,培养创新能力和问题解决能力。

莱夫等人提出的情境学习理论包含实践共同体、合法的边缘参与、学徒制三个核心概念,强调在知识实际应用的真实情境中呈现知识,把学与用结合起来,并通过社会性互动和协作来进行学习。情境学习理论与职业教育强调工学结合、学用一致相耦合。全学程项目化课程开发为学生提供从新手向熟手发展的内容与条件和情境学习的机会,达到学用相长、知行合一。

美国教育家杜威以“教育即生活”“教育即生长”“教育即经验的改造”为逻辑起点,对知与行的关系进行了论述,提出“做中学”教育理论。该理论认为学习者通过实践活动中的经验获得知识,通过实际操作来理解和掌握知识。在全学程项目化课程开发中,以工作过程为导向赋能学生岗位能力,学生通过实际项目“做中学”,强化职业素养养成和专业技术积累。

(二)全学程项目化课程的开发设计原则

一是遵循产业性原则。全学程项目化课程开发贴近产业需求,以产业为背景,将实际的工作项目纳入课程设计中,使学生能够在项目中学习并应用与产业相关的知识和技能。通过学校与行业企业的深度合作,确保教师具备最新的产业知识和技能,能够有效地将课程内容与生产过程对接,指导学生进行实践操作。学生能够更好地了解产业发展趋势,掌握产业技术和实践能力,促成产业所需与学生所学“同频共振”,实现产教融合的良性互动和共赢发展。

二是遵循思想性原则。全学程项目化课程始终坚持立德树人的教育目标,将立德树人融入并贯穿项目教学全过程,使专业教育与思政教育“同向同行”。深入挖掘各项目所蕴含的思想政治教育元素和承载的思想政治教育功能,巧妙设计思政融入点,将家国情怀、专业担当和工匠精神等思政元素渗透到项目任务工作过程中。

三是遵循系统性原则。全学程项目化课程需要校企深度合作重构项目课程体系,以学生的认知发展为基础,根据岗位能力需求,设计由简到难、螺旋递进的关联式项目,按真实工作过程并契合教学组织逻辑对项目进行序化,构成全学程递进式项目链,形成互为支撑的项目链课程。

四是遵循实践性原则。全学程项目化课程强调以能力为本位,将实际的工作项目纳入课程设计中,让学生在真实的工作场景中学习和实践。学生需要在项目中应用所学知识和技能解决实际问题,从而提高实际操作能力和应用能力,通过“做中学”加强对知识的理解与记忆,通过实际项目的设计和实施提高解决问题的能力。

五是遵循职业性原则。全学程项目化课程注重培养学生的职业技能和职业素养。学生在典型项目案例实施过程中达成独立完成相应工作任务能力、理解相关理论知识以及发展职业能力的目标。通过实际项目的参与,学生能更好地了解职业发展方向,提前适应职业发展需求,增强职业适应性,为未来的职业发展做好准备。

六是遵循参与性原则。全学程项目化课程通过选取典型产品/服务组织教学活动,通过项目“成果”的直观体验激发学生的学习动机,强调学生的需要、兴趣、情感与价值,并发展学生的潜能。课程实施需要学生主动在项目中参与实践、决策、反馈和评价,培养创新创业能力、自主思考能力和沟通协作能力,提高职业素养和就业竞争力。

二、职业教育全学程项目化课程开发技术模型

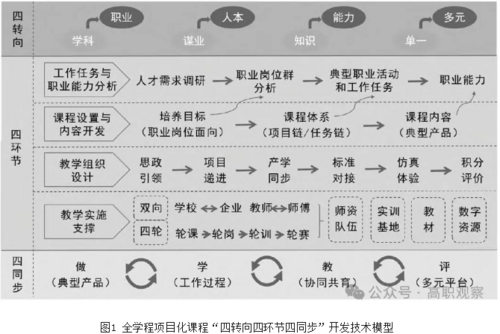

研究团队以徐国庆“三层四环”标准化课程开发技术为基础,致力于破解课程设置与实际产业需求不匹配、课程内容与实际岗位要求脱节等难题,构建全学程项目化课程“四转向四环节四同步”开发技术模型(见图1)。

(一)“四转向”开发理念

一是由“学科”转向“职业”,深化产教融合。打破传统专业课程分门分科教学方式,强化工学结合、理实一体,以岗位实践能力提升为导向,促进教学过程与生产过程深度融合。按照生产实际和岗位需求设计开发课程,真正“引产入教”,使学生获得“真刀真枪”的岗位成就,促成职业能力进阶,提升教育链对产业链的支撑作用。

二是由“谋业”转向“人本”,强化思政引领。强调立德树人、德技并修。项目课程开发中有效融合课程思政,挖掘项目蕴含的思政教育元素,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,在课堂教学、技能培养、实习实训等各环节落实育人责任,引导学生刻苦学习、精进技艺、全面发展,实现价值塑造、知识传授和能力培养的有机统一。

三是由“知识”转向“能力”,突出实践优势。项目设计对接职业教育国家专业教学标准、行业标准、1+X职业技能等级标准,纳入企业新技术、新工艺、新规范,引入企业生产的典型案例,融入职业资格证书、职业技能等级证书内容,注重学生综合实践能力培养。项目实施通过构建“岗课赛证”育人机制,建立学校、企业员工“流动工作站”,实现教师团队与行业企业能工巧匠、专家能手对接,全面提升学生实践能力。

四是由“单一”转向“多元”,重塑评价范式。注重“教—学—评”一致性的实现,由学生(学员)、教师、企业师傅等协同,建立健全过程评价、结果评价、增值评价、综合评价“四维一体”评价体系。运用大数据、人工智能等现代信息技术开展学习行为精准分析,多维度、全方位地掌握教师的教学行为和学生的学习效果,促进师生共同成长。

(二)“四环节”开发流程

环节一:工作任务与职业能力分析。包括“人才需求调研→职业岗位群分析→典型职业活动和工作任务→职业能力”等流程。采取政策研究、调查问卷、走访调研、大数据分析等多种形式开展专业调研,通过与用人单位和行业管理部门对接,分析行业与专业发展趋势、职业岗位需求、工作职责和人才需求缺口,明确职业面向,解析出典型工作任务和能力要求。

环节二:课程设置与内容开发。这一环节需要将职业领域转换为课程领域,即“职业岗位面向”对应“培养目标”,“典型项目/工作任务”对应“课程体系”,“职业能力/典型产品”对应“课程内容”。首先,对接职业岗位需求和毕业生应具备的素质、知识和能力等要求,对课程体系进行解构与重构。其次,以项目为具体单位确定课程边界,以工作过程为依据确定课程顺序。最后,对完成工作任务所需要的知识、能力、素质要求进行分析,引入企业典型工作任务和情境设计,依据学生发展核心素养和职业岗位关键能力的要求,将新技术、新工艺、新方法、新管理方式、新服务方式等纳入课程内容。

环节三:教学组织设计。构建以岗位师带徒为主要形式的结构化教学组织。依托典型生产实践项目开展实践性教学,促进学生自主深度学习、建构知识体系、形成多维能力。通过“思政引领→项目递进→产学同步→标准对接→仿真体验→积分评价”推进项目教学改革,实现匠心驱动专业担当、任务驱动能力进阶、生产驱动岗位成就、赛证驱动职业信心、平台驱动泛在学习、积分驱动增值成长的“六驱联动”效应。

环节四:教学实施支撑。包括专兼职教师队伍配备、校内外实训基地环境和条件、项目教学同步教材的选择与编写、仿真软件和信息化教学资源等课程实施必备的条件支撑。通过“学校”和“企业”、“校内专任教师”和“企业师傅”双向流通,“轮课”“轮岗”“轮训”“轮赛”四轮提升,保障项目教学实施。

(三)“四同步”开发模式

实现“做(项目递进)”“学(工作过程)”“教(协同共育)”“评(多元平台)”同步实施,赋能学生岗位能力,将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。对学生,能够实现“做中学”,提升学习自信心和获得感,毕业后就能上岗生产;对教师,能够锻炼“双师”队伍,吸收新知识、新技术、新工艺、新方法,全面提升项目教学能力;对学校,能够将专业教学和岗位工作结合,实现专业教育和企业生产实践的统一;对企业,能够培养直接上岗的员工,节省大量的培训时间和成本。(节选自《襄阳职业技术学院学报》2024年第5期)